Version française / Colloques / Journées d'études

- Recherche - LLS,

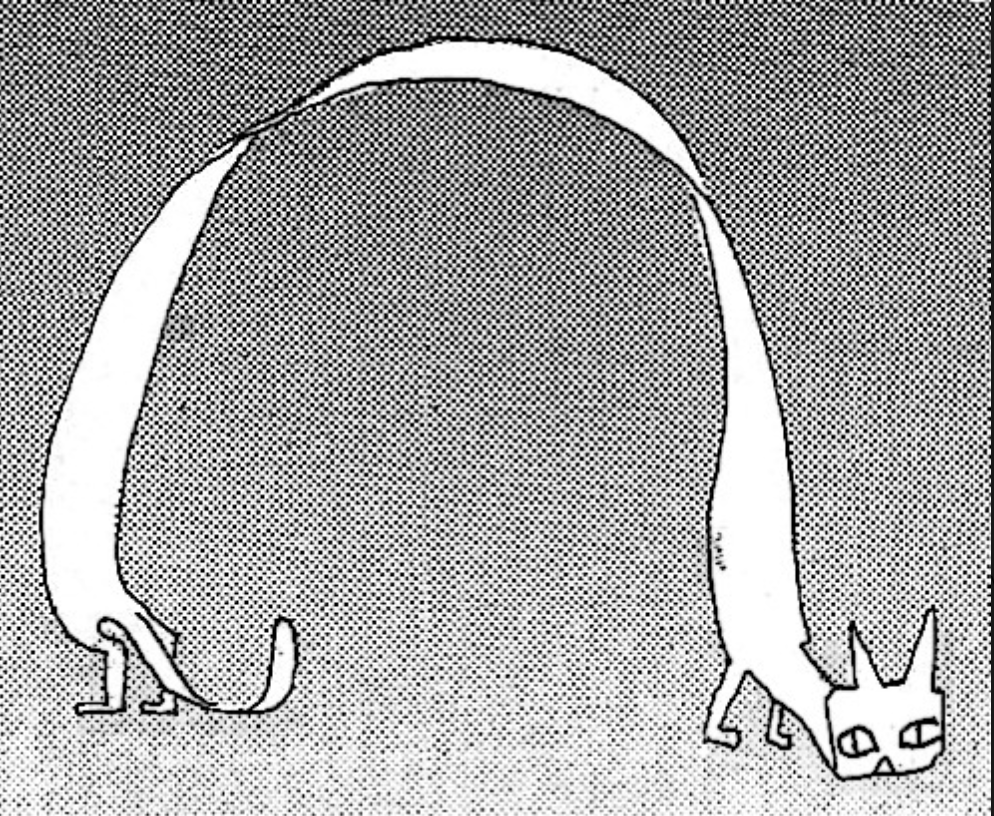

journées d'études / Réinventions croisées des yôkai en Asie orientale de 1900 à aujourd’hui : art et illustration au-delà des stéréotypes graphiques et narratifs

Publié le 30 janvier 2025

–

Mis à jour le 30 janvier 2025

Date(s)

du 7 février 2025 au 8 février 2025

Vendredi 7 février 2025, 9h30–12h30 et 14h30–18h30, Inalco, 2 rue de Lille, auditorium Dumézil, 75007 Paris.

Samedi 8 février 2025, 9h30–12h30, Inalco, 65 rue des Grands Moulins, salle 5.12, 75013 Paris.

Samedi 8 février 2025, 9h30–12h30, Inalco, 65 rue des Grands Moulins, salle 5.12, 75013 Paris.

Les yôkai/yaoguai/yogoe sont des êtres étranges, mystérieux, changeants, parfois mystificateurs qui ne peuvent être définis de façon satisfaisante à l’écrit, d’autant plus lorsqu’on tente des analyses comparées. Le Japon est le pays où la représentation de ces êtres a eu le plus de succès sur la scène internationale. Dans l’archipel, la qualité ainsi que l’abondance des illustrations figurant des yôkai ont marqué l’époque d’Edo, mais aujourd’hui, ces facteurs positifs tendent à figer l’iconographie choisie pour d’innombrables expositions, livres illustrés ou colloques. On y reprend souvent un schéma fixe où les matériaux prémodernes sont suivis par la production de trois ou quatre auteurs de mangas et d’anime – toujours les mêmes –, grosso modo actifs à partir des années soixante-dix. Cet engouement s’est récemment propagé dans les pays voisins. A Taiwan, on note un intérêt récent, à la fois académique et artistique, pour ces créatures ambiguës, qui a donné lieu à des colloques, des expositions, des publications sur ce thème, dont aucune n’a été traduite. Certains écrivains ou auteurs de mangas/manhuas y puisent une grande partie de leur inspiration. En Chine, on s’interroge sur leurs origines chinoises.

Ces journées visent en premier lieu à rendre visible trois aspects méconnus des yôkai. Elles consisteront à :

– analyser des thématiques nouvelles, parfois à partir de supports non exploités (tels que les objets votifs modernes), des œuvres d’artistes inspirés par ces êtres, d’illustrations et de mangas au style différent des clichés graphiques ultra répandus et dominants, ainsi que des réinterprétations fantastiques d’éléments découverts par la recherche en biologie.

– examiner, outre les productions contemporaines, des matériaux remontant à la période moins étudiée des premières années du vingtième siècle jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale

– montrer le développement parallèle ou indiquer l’origine des entités yôkai dans les mondes sinophones (y compris Taiwan) sous l’appellation de yaoguai et esquisser un début de comparaison avec les yogoe coréens.

Bien que les images soient le point de départ des analyses pour situer les matériaux, on présentera aussi certains éléments des théories d’ethnologues japonais jamais traduits en langues occidentales – un oubli incompréhensible dans ce domaine. Et on mettra en lumière quelques convergences avec les « monster studies » des anthropologues anglo-américains.

Que faudrait-il inclure dans la catégorie mouvante des yôkai ? Leur caractère terrifiant s’est-il déplacé surtout vers les kaijû 怪獣 (bêtes étranges) nées dans les années 50 avec Godzilla puis adoptant d’autres formes par la suite ? On dit souvent que la plupart des yôkai (tels que les oni, les kappa) ont perdu leur caractère sauvage et dangereux de jadis, se transformant en compagnons de jeux mignons, mais tous gardent en fait une nature ambiguë à l’instar des divinités japonaises. Par ailleurs, le lien des yôkai à l’enfance est désormais incontournable.

Outre les films de monstres géants, la mondialisation de la culture populaire américaine est à l’origine de formes hybrides contemporaines, y compris de nombreux motifs graphiques présents dans les mangas/manhuas. Elle a créé aussi d’autres éléments dont on ne traitera pas au cours de ces journées, mais on pourra se demander si les anodines mascottes (yuru-kyara) ou les figurines Pokémon (les deux diffusées à la fin des années 1990) en tant que logos de marques, de localités touristiques ou de franchises de jeux n’en feraient pas également partie.

Pour plus d'informations : https://ceei.hypotheses.org/21147

Journées d’étude organisées, avec le soutien de l’IFRAE et du CRPM, par Mary Picone (EHESS), Marie Laureillard (Université Paris Nanterre), Vincent Durand-Dastès (Inalco), Michael Lucken (Inalco)

Ces journées visent en premier lieu à rendre visible trois aspects méconnus des yôkai. Elles consisteront à :

– analyser des thématiques nouvelles, parfois à partir de supports non exploités (tels que les objets votifs modernes), des œuvres d’artistes inspirés par ces êtres, d’illustrations et de mangas au style différent des clichés graphiques ultra répandus et dominants, ainsi que des réinterprétations fantastiques d’éléments découverts par la recherche en biologie.

– examiner, outre les productions contemporaines, des matériaux remontant à la période moins étudiée des premières années du vingtième siècle jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale

– montrer le développement parallèle ou indiquer l’origine des entités yôkai dans les mondes sinophones (y compris Taiwan) sous l’appellation de yaoguai et esquisser un début de comparaison avec les yogoe coréens.

Bien que les images soient le point de départ des analyses pour situer les matériaux, on présentera aussi certains éléments des théories d’ethnologues japonais jamais traduits en langues occidentales – un oubli incompréhensible dans ce domaine. Et on mettra en lumière quelques convergences avec les « monster studies » des anthropologues anglo-américains.

Que faudrait-il inclure dans la catégorie mouvante des yôkai ? Leur caractère terrifiant s’est-il déplacé surtout vers les kaijû 怪獣 (bêtes étranges) nées dans les années 50 avec Godzilla puis adoptant d’autres formes par la suite ? On dit souvent que la plupart des yôkai (tels que les oni, les kappa) ont perdu leur caractère sauvage et dangereux de jadis, se transformant en compagnons de jeux mignons, mais tous gardent en fait une nature ambiguë à l’instar des divinités japonaises. Par ailleurs, le lien des yôkai à l’enfance est désormais incontournable.

Outre les films de monstres géants, la mondialisation de la culture populaire américaine est à l’origine de formes hybrides contemporaines, y compris de nombreux motifs graphiques présents dans les mangas/manhuas. Elle a créé aussi d’autres éléments dont on ne traitera pas au cours de ces journées, mais on pourra se demander si les anodines mascottes (yuru-kyara) ou les figurines Pokémon (les deux diffusées à la fin des années 1990) en tant que logos de marques, de localités touristiques ou de franchises de jeux n’en feraient pas également partie.

Pour plus d'informations : https://ceei.hypotheses.org/21147

Journées d’étude organisées, avec le soutien de l’IFRAE et du CRPM, par Mary Picone (EHESS), Marie Laureillard (Université Paris Nanterre), Vincent Durand-Dastès (Inalco), Michael Lucken (Inalco)

Mis à jour le 30 janvier 2025